Panel 1

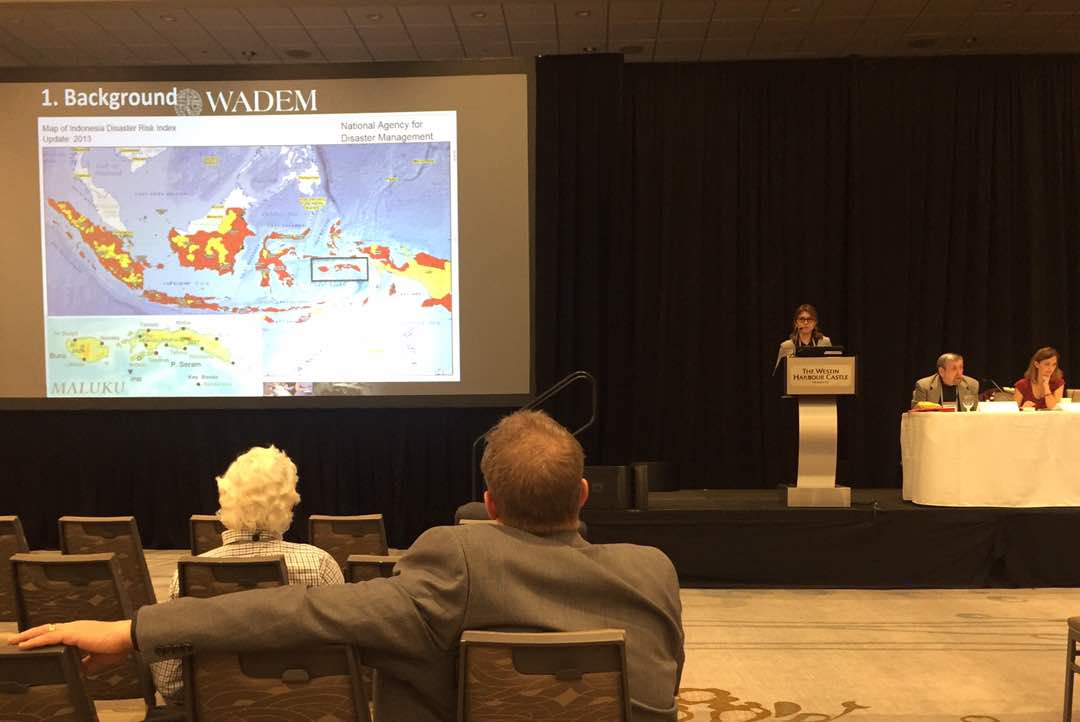

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

Panel perdana ini masih diselenggarakan di ruangan ballroom, Welllington. Panel ini menghadirkan 6 pembicara sekaligus. Presentasi yang disampaikan antara lain mengenai berbagai isu, pembelajaran, dan update keilmuan dan framework terbaru dalam kebencanaan.

Virginia Murray mengingatkan kita kembali pada kesepakatan Sendai Framework tentang pengurangan risiko bencana. Masing-masing negara telah berkomitmen untuk menyelenggarakan framework tersebut maka tugas kita untuk berkontribusi didalamnya. Murray juga menyampaikan bahwa bentuk update dari Sendai framework akan lebih jelas pada pertemuan 5th Global Platform for Disaster Risk Reduction in Cancun, Mexico, pada 22 hingga 26 Mei 2017.

Luca Ragazoni menyajikan hal yang baru mengenai pembelajaran bencana di perguruan tinggi dan dimana letak kontribusi mahasiswa dalam aksi pengurangan risiko bencana dan kemanusiaan. Jika berbicara pengurangan risiko bencana maka kita memerlukan penguatan kapasitas dan ketahanan. Siapa saja harus berkontribusi dalam upaya tersebut. Termasuk calon tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Contoh mengenai penyakit kronis, jejang karir, kekhususan telah diberikan kepada mahasiswa kedokteran sejak awal perkuliahan sehingga mereka memiliki gambaran yang baik mengenai masa depan mereka. Namun, pada bencana, semuanya belum diberikan dengan baik di perguruan tinggi, baik prinsip, program, hingga spesialisasinya. Luca bersama koleganya di CREMIDEM ITALY mengembangkan berbagai pelatihan mengenai ini dan membuka kesempatan untuk memberikan training for trainer lebih luas lagi.

Jika sebelumnya Luca berbicara mengenai kurikulum bencana, maka pembicara ketiga membahas tentang Global Disaster Health Initiatives in Research and Knowledge Management. Hanya ada 3 poin yang disampaikan, pertama mengenai hadirnya predator publishing yang menjadikan publikasi penelitian kesehatan sebagai ladang bisnis. Kedua, mengenai masih sedikitnya penelitian mengenai kebencanaan yang bisa terbit karena penelitian bencana masih bersifat deskriptif dan masih perlu standar dalam penetapan validitasnya. Ketiga, kabar baiknya adalah penelitian kebencanaan khususnya pengurangan risiko bencana didukung oleh Sendai Framework yang menjadi prioritas global.

Erin Downey menyampaikan mengenai Violence in Health. Paparan yang dimulai dengan video yang menceritakan sebuah ambulan yang mengangkut korban harus terhambat perjalanannya ke rumah sakit karena situasi keamanan dan akhirnya ambulan tersebut terkena sasaran bom. Maknanya sektor kesehatan merupakan sektor yang harus dikuatkan oleh semua kalangan. Masyarakat harus diberikan pengertian mengenai perlindungan layanan kesehatan sehingga penyelamatan hidup pasien, korban dan kesehatan masyarakat bisa menjadi prioritas bagi semua orang.

EMT atau Emergency Medical Team menjadi paparan selanjutnya. Martin sebagai perwakilan dari WHO Emergency Program menyampaikan mengenai definisi EMT dan minimum standar agar dapat disiapkan oleh semua negara. Mengutip ucapan dari Ian Norton pada EMT Global Meeting 2016 di Hongkong “In clinical care and health response, “good intentions” are not enough”, Martin mendorong semua negara menyiapkan EMT masing-masing baik untuk respon nasional maupun antar negara. Gunakanlah standar internasional untuk dikembangkan dalam menyusun standar nasional.

Terakhir, Michael You dari WHO Africa menyampaikan mengenai reformasi dukungan internasional mengenai kesiapsiagaan dan respon terhadap kasus epidemi. Upaya pengurangan risiko pada dasarnya adalah upaya mempersiapkan sistem kesehatan untuk siap dalam menghadapi situasi bencana ataupun emergency.

Enam paparan singkat di atas cukup membangkitkan pemikiran kita mengenai perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan kita terhadap situasi krisis dan bencana khususnya di sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia termasuk yang berkomitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana yang salah satunya tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum dan penelitian mengenai kebencanaan. Sejak kejadian bencana tsunami 2004, perkembangan kurikulum kebencanaan untuk mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan berkembang dengan pesat termasuk pada sekolah-sekolah tinggi kesehatan seperti kebidanan. Tantangannya juga tidak jauh berbeda dari pengembangan kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan, yakni standar pengembangan kurikulumnya. Banyak perguruan tinggi kesehatan yang mengembangkan kurikulum bencana berdasarkan pengalaman dan pendapat umum dari pada berdasarkan bukti (evidence) dan kompetensi yang dibutuhkan ke depannya.

Sedangkan untuk EMT, sejak 2016 Indonesia mulai merumuskan kembali mengenai EMT. Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki EMT dari dulu, meski hingga saat ini masih dengan nama-nama yang berbeda sesuai institusi/organisasi tetapi upaya untuk mengadaptasi dan mengembangan standar internasional EMT ke standar nasional sudah mulai dilakukan oleh kementerian kesehatan.

Pleno 1

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna

Fasilitas kesehatan aman dalam situasi bencana menjadi isu awal yang diberikan pagi ini pada hari pertama kegiatan WADEM di Toronto.

Pengalaman bencana di seluruh dunia membutuhkan sesuatu yang bisa langsung dilakukan dan tidak hanya sekedar teori. Teori mengatakan bahwa semua fasilitas kesehatan harus aman dari bencana, tetapi untuk menuju aman ini maka praktek yang perlu dimulai adalah mengembangkan dan mengutamakan pelayanan kesehatan dan keselamatan korban di daerah yang risiko tinggi bencana. Sampai pada akhirnya semua fasilitas kesehatan dapat aman dari bencana.

Ciro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.

Ciro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.

Pembelajaran yang didapat adalah respon lokal baik alat dan staf sangat efektif bila sejak awal sudah dipersiapkan dan dilatih.

Bila kita melihat di Indonesia, pengembangan dalam penyiapan fasilitas aman dalam bencana sudah mulai berkembang. Diawali dengan masuknya kesiapsiagaan rumah sakit ke dalam akreditasi, sehingga rumah sakit wajib menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Saat ini kesiapsiagaan puskesmas juga sudah masuk dalam akreditasi. Selain itu rumah sakit maupun puskesmas harus menyiapkan tim bencana ( Emergency Medical Team/EMT) untuk kesiapan lokal dalam menghadapi bencana, ini menjadi salah satu wacana yang sudah mulai dikembangkan oleh Pusat Krisis Kemenkes.

Pada pembicaraan selanjutnya Ciro mengingatkan mengenai klaster kesehatan (Health Cluster), Harus jelas siapa yang akan menjadi leader dan tantangan utama selalu adalah koordinasi.

Kabar terbaru dari WHO Emergency Program adalah One Five yaitu satu organisasi dengan satu persepsi atau satu prinsip.

One Five :

1. One Workforce

2. One Workplan and Budget

3. One Line of Accountability

4. One set of process

5. One admin system

Di Indonesia, BNPB sudah membagi klaster dan salah satunya adalah klaster kesehatan, yang dipimpin oleh Pusat Krisis di nasional dan dinas kesehatan di daerah. Semua tim bencana ( EMT) yang sesuai dengan tipenya masing-masing akan tergabung dalam klaster kesehatan. Harapannya One Five juga akan dapat diterapkan di Indonesia, sehingga semua menjadi satu persepsi atau satu prinsip dari pusat sampai ke daerah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Panel 2: Civil Military

Sesi Workshop WS08:

Civilian-Military Collaborative Operations- Lessons we’ve learned

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

Hubungan sipil dan militer selama ini jarang dibahas, padahal pada setiap kejadian bencana mereka selalu bertemu. Bagaimana kolaborasi? Tantangannya dimana dalam melakukan kolaborasi dibahas dalam workshop ini berdasarkan presentasi pengalaman masing-masing peserta. Chair pada workshop ini adalah Paul Farrell.

Pembicara dari militer menceritakan pengalamanya pada situasi bencana dan konflik yang pernah mereka alami. Situasi ini pernah mereka alami baik di negara sendiri ataupun di negara lain ketika mereka dikirim untuk bertugas. Seperti pengalaman tentara Jerman menangani pengungsi dari Afrika dan bencana gempa Haiti.

Tidak dipungkiri kalau batasan civil dan militer itu terkadang masih ada. Ada gap seperti ketidakpercayaan pada misi masing-masing, pada kemampuan kepemimpinan, dan bentuk koordinasi yang berbeda antara sipil dan militer. Namun, sebenarnya itu wajar saja, sebab pada koordinasi lainnya juga bisa terjadi hal demikian, seperti dengan NGO misalnya. Hal yang menjadi pemicunya seperti perbedaan misi, perbedaan funding, dan sebagainya.

Di sekolah militer, kepada calon tentara kami selalu menyampaikan agar terbiasa dengan perbedaan, ucap dr. Christian dari militer Jerman. Hal ini penting ketika kami berkolaborasi dan bekerjasama dengan siapapun dalam tindakan kemanusiaan, tambahnya.

Pada dasarnya kolaborasi akan terjalin dengan baik, asalkan semua pelaku kemanusiaan menerapkan prinsif-prinsif kemanusiaan (Humanitarian Principle).

Workshop 1

Sesi Workshop WS01:

Public Health-Emergency Simulation Tool for Enhanced Training in Preparedness and Response

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

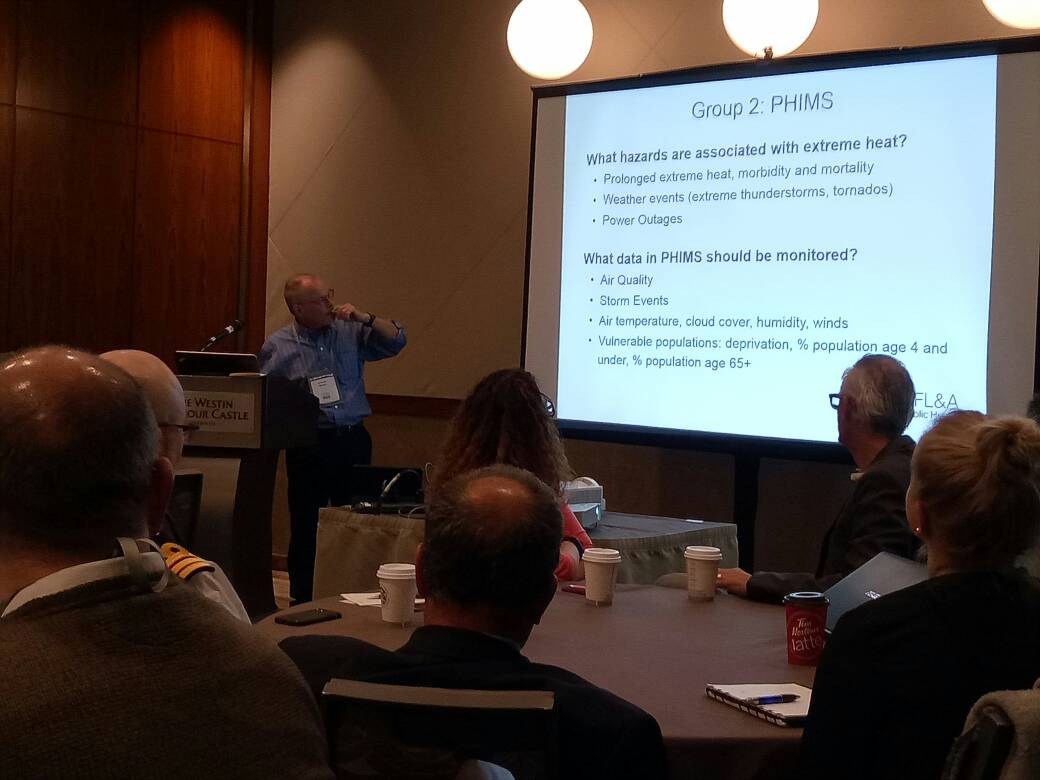

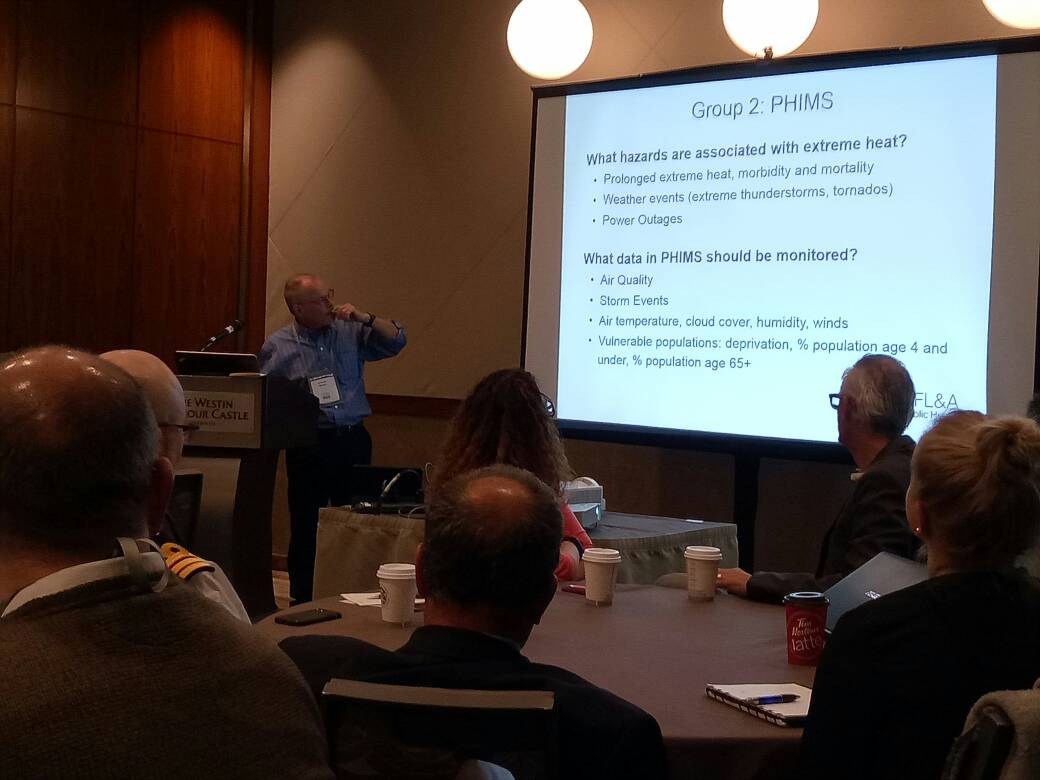

Kieran Moore dari Queens University Kanada secara langsung membawakan workshop ini. Selama hampir 1,5 jam, Kieran berinteraksi dengan peserta yang terbagi dalam 4 grup. Ada dua tools yang dapat diakses untuk simulasi yakni Acute Care Enhanced Surveillans System (ACES) dan Public Health Information Management System (PHIMS) yang merupakan update real data kesehatan dan hal terkait di daerah.

Workshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Workshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Kasus yang dibahas pada hari ini mengenai cuaca panas ekstrim yang melanda Kanada tahun 2016. Suntikan kasus diberikan hari per hari secara perlahan hingga 7 hari. Setiap hari, masing-masing kelompok diberikan pertanyaan pemicu diskusi.

4 grup tersebut adalah:

- Grup 1 mengenai Command

Tentang bagaimana grup mampu mengidentifikasi tanggungjawab dan mengidentifikasi sektor lain untuk melakukan koordinasi

- Group 2 mengenai penggunaan data PHIMS

Tentang mengidentifikasi bahaya apa yang berhubungan dengan cuaca panas ekstrim dan data-data apa yang dapat dipantau dari PHIMS

- Group 3 mengenai penggunaan data ACES

Tentang apa dampak situasi ini pada kesehatan masyarakat, berapa risikonya, dan data apa yang dapat dipantau dari ACES ini

- Group 4 mengenai komunikasi

Tentang bagaimana mengkomunikasi mengenai kondisi ekstrim ini kepada masyarakat sebagai bentuk peringatan dini dampak kesehatan atau promosi kesehatan lainnya.

Jika kita bandingkan, maka pengembangan hal serupa dapat dilakukan di Indonesia. Dinas kesehatan dan kementerian kesehatan sudah memiliki data surveilan rutin, hanya saja pengolahannya menjadi sebuah kebijakan dan deseminasi masih kurang. Selain itu, simulasi bencana sektor kesehatan yang dilakukan di Indonesia masih seputar bencana internal di rumah sakit seperti kebakaran, dan jenis bencana lainnya bagi dinas kesehatan. Sedangkan penggunaan data surveilan untuk simulasi penanganan krisis kesehatan belum begitu dilakukan. Simulasi yang kerap dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan tren kejadian penyakit/ korban yang sudah lewat untuk pembelajaran respon masa depan jika ada kejadian serupa.

Bagi pengembangan kasus skenario, ide ini menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan ketika melakukan simulasi bencana. Terutama pengembangan suntikan kasus hari per hari kepada peserta simulasi sehingga kita dapat mengukur kemampuan para peserta dalam melakukan analisis data, berkomunikasi, dan membuat perencanaan bagi kesehatan masyarakat/ keselamatan korban.

Sesi CS03

Sesi CS03:

Disaster Medicine Principles

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna

Beberapa pembicara di kelas ini meneliti dari berbagai aspek, salah satunya yaitu kebutuhan dari penguatan kelompok difabel di masyarakat agar saat terjadi bencana maka mereka dapat siap menghadapinya, ini menarik jika dilihat di Indonesia bahwa kelompok difabel dalam keluarga sering menjadi beban atau menjadi penghambat dalam melakukan evakuasi saat bencana. Sehingga penguatan kelompok difabel ini sangat perlu dikembangkan di Indonesia.

Pembicara lainnya meneliti bagaimana jika terjadi krisis generator/ listrik saat terjadi bencana, siapa yang akan didahulukan saat mengevakuasi pasien di ICU yang tidak sedikit jumlahnya dan bagaimana mengevakuasi mereka. Hal ini dapat dilihat pada Crisis Standards of Care yang bisa di akses secara gratis, untuk dapat mempelajari dan dapat menjadi standar bagi Rumah Sakit terutama di Indonesia.

Ada dua pembicara lain yang membahas Emergency Medical Team (EMT) dan Personal Preparedness yang menggunakan brain software (http://www.thebrain.com/). Untuk materi dan penelitian EMT sekarang menjadi sesuatu yang sedang kita kembangkan di Indonesia. Bahwa kita akan memiliki tim bencana (EMT) dari tingkat daerah kabupaten/kota, Propinsi dan Nasional. Sedangkan Personal Preparedness saat ini di Indonesia belum dikembangkan. Bagaimana masing-masing personal ataupun keluarga siap menghadapi bencana bila dievakuasi minimal pada 3 hari di awal. Dari mulai pakaian sampai pada kebutuhan pangan. Masing-masing keluarga memiliki telpon yang dapat dihubungi, baik telpon penting seperti kantor polisi, juga telpon keluarga terdekat ataupun tetangga. FK UGM sejak tahun 2016 sudah memberikan materi yang mirip dengan Personal Preparedness, namun tidak menggunakan brain software tetapi masih menggunakan ceklist dengan judul materi yaitu Family Disaster Kit pada CFHC (Community and Family Health Care).

Ciro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.

Ciro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.

Workshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Workshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Presentasi ini memberikan ulasan mengenai kerangka konsep bencana yang diajukan oleh WADEM untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran terhadap aspek kesehatan dari bencana. Kerangka konsep ini menjadi model dan direkomendasikan untuk dasar dari penelitian epidemiologi dan penelitian intervensi bencana kesehatan.

Presentasi ini memberikan ulasan mengenai kerangka konsep bencana yang diajukan oleh WADEM untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran terhadap aspek kesehatan dari bencana. Kerangka konsep ini menjadi model dan direkomendasikan untuk dasar dari penelitian epidemiologi dan penelitian intervensi bencana kesehatan.